无法想象?or 无法想“像”?

推文源文

齐登辉, 张得龙. (2024). 超越视觉限制:失象症的跨学科探索. 心理科学进展 , 32(11), 1844-1853.

现在请你闭上眼睛,想象一只正在欢快跳跃的小象,尝试保持这个画面。相信很多人都轻松的可以做到,有些人甚至脑海中的画面比下面这个绘画更加形象逼真。然而,近些年开始发现了这么一群人,这种看似再平常不过的能力却在他们身上似乎无法体现。

觉得无法理解?同样,当失象症个体知道大多数人脑海中具有生动的图像时也是难以理解(惊掉下巴.jpg)。在2015年,Zeman最早将这种失去自主视觉表象的现象命名为失象症(aphantasia),国内网络平台上多称作“心盲症”。

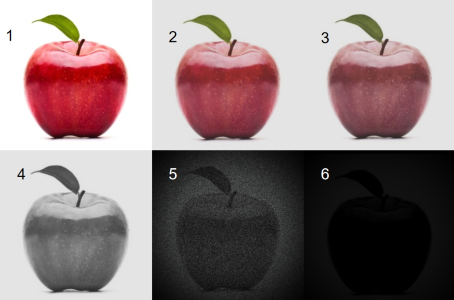

失象症是什么样的呢?举个简单的例子,现在请你对脑海中一个红色苹果的形象进行比对,我们大多数人的心理图像的生动位于2或3,而失象症则是5甚至6。在“想象”这个过程当中,失象症个体往往称意识到在想这个东西,但“看”不到。因此,屏幕前的您,如果自评在5或6,有可能是失象症喔(可以进一步依靠VVIQ量表自评,移步另一篇推文中查看)。

确认失象症了该怎么办?别怕!失象症其实并不是神经障碍,而是一种大脑的发育特征。有些失象症个体在意识到自己的表象能力差后,一直想找到“恢复”或“提高”表象能力的方法。但就目前来看,表象的缺失并没有给这些群体带来什么困扰,比如,表象的缺失并不意味想象能力的缺失,在失象症群体中不乏想象力丰富的个体。

相反,该群体在一些方面(如空间能力)得到了代偿,并且不易受到生动的场景表象所带来的情绪启动,这些反而是其他人所难以做到的。除此之外,失象症身上还有其他有趣的地方等待研究,比如失象症在清醒下没有生动的形象,但是在梦里却有丰富的画面。

失象症的神经机制目前还没有一个统一的解释,不过它的发现,证明了大脑的信息加工是由抽象语义到生动形象之间的连续过渡体。随着人工智能(AI)和深度学习技术的飞速发展,研究人员发现了失象症与大脑神经网络之间的有趣联系。

通过模拟人类大脑的深度学习模型,科学家们正在探索这种“看不到”背后的神经机制。这些AI模型不仅帮助我们理解失象症,还推动了认知科学的发展。例如,通过研究失象症患者的大脑活动,科学家们开发出更为精确的AI算法,甚至可以帮助我们更好地模拟人类的视觉和思维过程。

了解失象症不仅仅是满足好奇心,它还为我们提供了重新认识大脑工作方式的机会,同时为我们提供了一个独特的窗口,让我们得以窥探大脑与AI之间的奇妙联系。随着研究的深入,未来AI有望帮助我们触摸大脑内视觉处理的本质!

( ↓ 点击下方“阅读原文”可免费下载全文pdf)